津市久居のメダカ愛好家、じねん堂です。

さて、メダカ愛好家とはいうものの、私の興味は繁殖よりも装置!

ウェイトトレーニングそのものよりも、トレーニングマシーンやギアに関心があるのと同じです。これまで、いかに透き通った水を維持し、患者さんにメダカを楽しんでもらえるかを模索してきました。

今回はこれまで作った濾過器を紹介するとともに、新たに作成したコンテナボックス製の外部濾過槽を紹介します。

【2020年5月25日追記】

「濾過槽を作るときの材料ややりかたを教えて!」という要望がありましたので、記事下段に纏めました。

以前使っていたブログには(初代と2代目外部濾過器の)詳しい製作模様を報告していたのですが、ブログの運営会社自体が消滅してしまったので、転載することができず、かといってイチから詳しく書き直す気にもなれず……。

したがって、ごく簡単なものになっています。ご了承ください。

外部濾過器の自作遍歴

キラキラの水を維持する施策を探してたどり着いたのは、外部濾過器の設置でした。そこそこ高価なものと分かったので、安上がりに自作しようと思い立ち、ポリタンクを利用して、市販の外部濾過器よろしく、水が容器の底から順にろ材を通り抜けていくメカニズムのものを作りました。

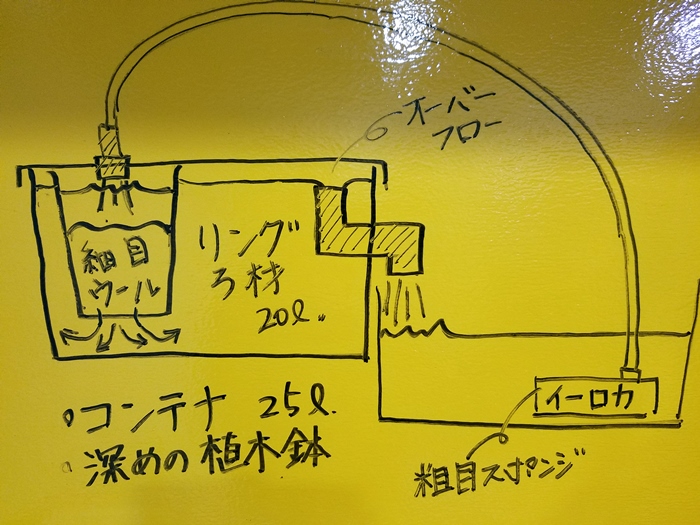

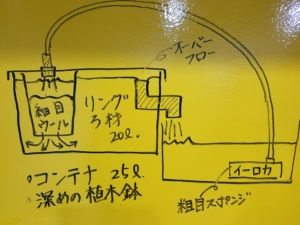

水を送り込むべく濾過槽の外に置いたポンプはGEX社のイーロカといって、それ自体にも(ささやかではありますが)ろ材がついています。デフォルトでは粗目スポンジと活性炭フィルターでした。

初代

初代は12リットル。

密閉式なため、ホースが潰れたりちょっとしたことで漏水したり。いろいろ経験を積むことができました。

市販品を真似て、ポリタンクの中に「物理ろ過→生物ろ過→化学ろ過」と、ろ材を層にしていました。

2代目

2代目は24リットル。

生物ろ過に全力を注いだ仕様です。リングろ材は初代の4倍にあたる20リットル!

イーロカの中に粗目スポンジと細目ウールを仕込んで、プレフィルターとして使いました。

化学ろ材は「水槽にポン」しました。見た目は悪いですけれど、数か月で交換するものですし。

初代の濾過器は中で苔が繁殖したことから、2代目では遮光の目的で色を塗っています。

2台の外部濾過器はそれぞれとても“良い仕事”をしてくれたのですが、やはりメンテナンスのしづらさが玉に瑕でした。中からろ材を取り出したり、洗浄したりしようとしても、私の腕では入らないのです。

きっと密閉式ならではの良さもあったのだとは思いますけれど、どうにもその部分が気に入らなかったです。

オーバーフロー式があるじゃないか!

そこで思いついたのが、コイの池で使われている濾過槽。

コンテナボックスを利用して、オーバーフロー式で。簡単に作れそうですし、蓋がガバッと開くのでメンテナンスも簡単そう。

何となくのイメージを絵にして…。

これなら、もともと水質管理のため(カキ殻とかゼオライトとか交換が必要なもの用)に設置していて、春からは稚魚用にするつもりだった25リットルの水槽(コンテナボックス)をそのまま流用できます。

新たに買うのは深めの植木鉢とウールろ材だけでOKです!

いざ製作!

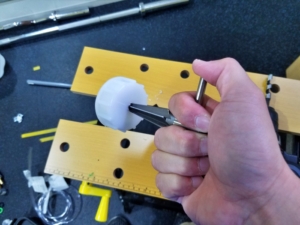

というわけで、さっそく仕舞ってあったコンテナボックスのフタにホースニップルを接続。

出口側のパイプは短く切断しています。一応、逆流防止の為。排水側のパイプよりも高い位置になるように。

この辺の作業はもう、慣れたものです。トレーニングを積んできた感があります。

次にウールろ材を植木鉢に入れて…

たっぷりのリングろ材を敷き詰めたコンテナボックスの中に設置すれば、ほぼ完成。

植木鉢の縁は、コンテナボックスの縁の高さに合わせてあります。オーバーフロー用の塩ビ管とは2センチほど高さが違うことになります。細かいゴミの入った水が植木鉢から溢れてしまわないための配慮です。

念のためにテストしてみても、大丈夫でした。

最後はホースをフタに接続して完成です!

ものすごく簡単。

密閉も気にしなくて良いし。

これで性能が変わらなかったら、今まで何やっとったんやって感じですね。

あとはウールろ材が汚れてきた時にどうなるか。目詰まりを起こして細かいゴミの入った水が植木鉢から溢れる可能性が高いです。まあ、ウールは買ってきた4分の1しか使っていませんから、こまめに様子を見ながら交換のタイミングを計るとします。

これもフタを開けやすいコンテナボックスだからこそできる事です。

今後がたのしみです。

【2020年5月25日追記】材料について

外部濾過槽作成に使用した材料は…

25リットルのコンテナ

深めの植木鉢

ホースニップル

バルブソケット

給水栓用ソケット

給水栓用エルボ

90度の継手

細目ウール(汎用品)

リングろ材20リットル

です。

偉そうに名前を列記していますが、継手やら何やらは今調べました。

ホームセンターで用途に合っていそうな見た目のものを探せば大丈夫かと思います。

もちろん、穴を開けるには適宜工具を使用します。

ホースを接続する側はこんな感じです。

ホールソーを使って穴を開けることもあります。

接続部から水が漏れないように、塩ビ管にもよく施着するバスコークの灰色を使っています。

排水口はのこぎりで切って高さを微調整しました。

吐水口には90度の継手を、塩ビ管用接着剤で接着しています。

ろ過装置としてはほかに、ホースやらポンプやらが必要となります。ポンプにはGEXのイーロカPF-701を使っています。イーロカの耐久性はとても優秀な印象です。掃除の時以外は24時間365日、3年間稼働し続けていますが、故障知らずです。

屋外で使用するなら、防雨コンセントボックスも必要になると思います。私はコンセントボックスを伏せた植木鉢の上において、さらに小さな水槽をかぶせています。

以上。今回の製作場面ではない画像も交えつつ、材料と作り方について簡単にお示ししました。

参考になりましたら幸いです。